Завтрак на траве. Как Эдуард Мане придумал современное искусство

В 1863 году Эдуард Мане пережил двойное поражение. Сначала его работу «Завтрак на траве» не приняли в Парижский салон. А это была главная выставка, на которой можно было показать публике свои работы.

Но в тот год отказали многим. Поэтому император Наполеон III приказал организовать выставку для таких работ. Но даже там, среди «Отверженных» картина «Завтрак на траве» была воспринята, как главное недоразумение выставки.

Современному зрителю сложно понять, что же так всех раздражало в этой картине в далеком 1863 году. Разберёмся.

Сюжет

На переднем плане сидит обнаженная девушка, сбросившая своё платье для купания. Рядом с ней сидят двое одетых мужчин и о чем-то разговаривают. На заднем плане другая девушка моется в нижней сорочке.

Кажется, что Мане ничего особенного и не придумал. Ведь он копирует позы трёх божеств с гравюры, сделанной с утерянной картины Рафаэля.

Однако Мане нарушил очень важное правило академической живописи. Обнаженными на полотнах могли быть только божества или античные герои.

А тут художник изобразил своих современников, парижан. Обнаженная рыжеволосая девушка — это Викторина Мёран, натурщица и муза художников. Она потом сама станет художником.

Мужчины — это родной брат Эдуарда Мане и брат его жены. Купальщица – супруга Эмиля Золя (предположительно), писателя и друга художника.

Для публики это было возмутительно, ведь персонажи картины играли НЕ богов или исторических персонажей. Они играли… жителей Парижа, которые порой вот так развлекаются с девушками легкого поведения.

Мане словно выставил на показ грязное белье общества! Конечно, всем было неловко. И как результат — всплеск агрессивных нападок на художника.

Так описывает реакцию публики Эмиль Золя: «Мне кажется, будто посреди улицы я встретил ватагу мальчишек, швыряющих камни в спину Эдуарду Мане…»

Обнаженная натура

Обнаженную натуру академисты писали для услады глаз. Поэтому героиня без одежды очень редко смотрела на зрителя. Ведь она изображена для того, чтобы ее разглядывали. Нечего смущать смотрящего!

Но иногда все же девушки глядели в глаза зрителя с полотен. Но это почти всегда были взгляды томные и соблазняющие.

Более подробно о Венере и Олимпии читайте в статье “Почему Олимпия Мане была осмеяна его современниками?”

сайта “Дневник живописи: в каждой картине – история, судьба, тайна”

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/www.arts-dnevnik.ru/wp-content/uploads/2016/05/image.jpeg?fit=595%2C353&ssl=1″ data-large-file=»https://i2.wp.com/www.arts-dnevnik.ru/wp-content/uploads/2016/05/image.jpeg?fit=900%2C533&ssl=1″ loading=»lazy» class=»wp-image-1879 size-large» title=»Завтрак на траве. Как Эдуард Мане придумал современное искусство» src=»https://i2.wp.com/www.arts-dnevnik.ru/wp-content/uploads/2016/05/image.jpeg?resize=900%2C533&ssl=1″ alt=»Завтрак на траве. Как Эдуард Мане придумал современное искусство» width=»900″ height=»533″ sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» data-recalc-dims=»1″/>

В то время, как героиня Мане смотрит на зрителя совсем по-другому! Уверенно и спокойно. Она не пытается соблазнять. И тем более она не похожа на обиженную судьбой девушку. С таким же взглядом ее вполне можно представить в красивом платье на светском рауте.

Такое поведение и раздражало публику. Ведь она себя ведёт непозволительно! Нагая девица, обслуживающая прихоти городских денди, должна иметь другой взгляд!

Композиция

Публику раздражал не только сюжет и нестандартное НЮ.

Эдуард Мане очень нетривиально построил и композицию картины. То есть было много вопросов и к тому, как художник расположил на полотне персонажей.

Начнём с того, что изначально Мане назвал свою картину «Купальщица». То есть девушка на заднем плане вроде как главная героиня!

Это уже странно, так как на переднем плане есть группа людей. А по правилам академической живописи ближе всего к зрителю располагается как раз главный герой. Как минимум, он выделен цветом или размером, чтобы все остальные фигуры воспринимались второстепенными.

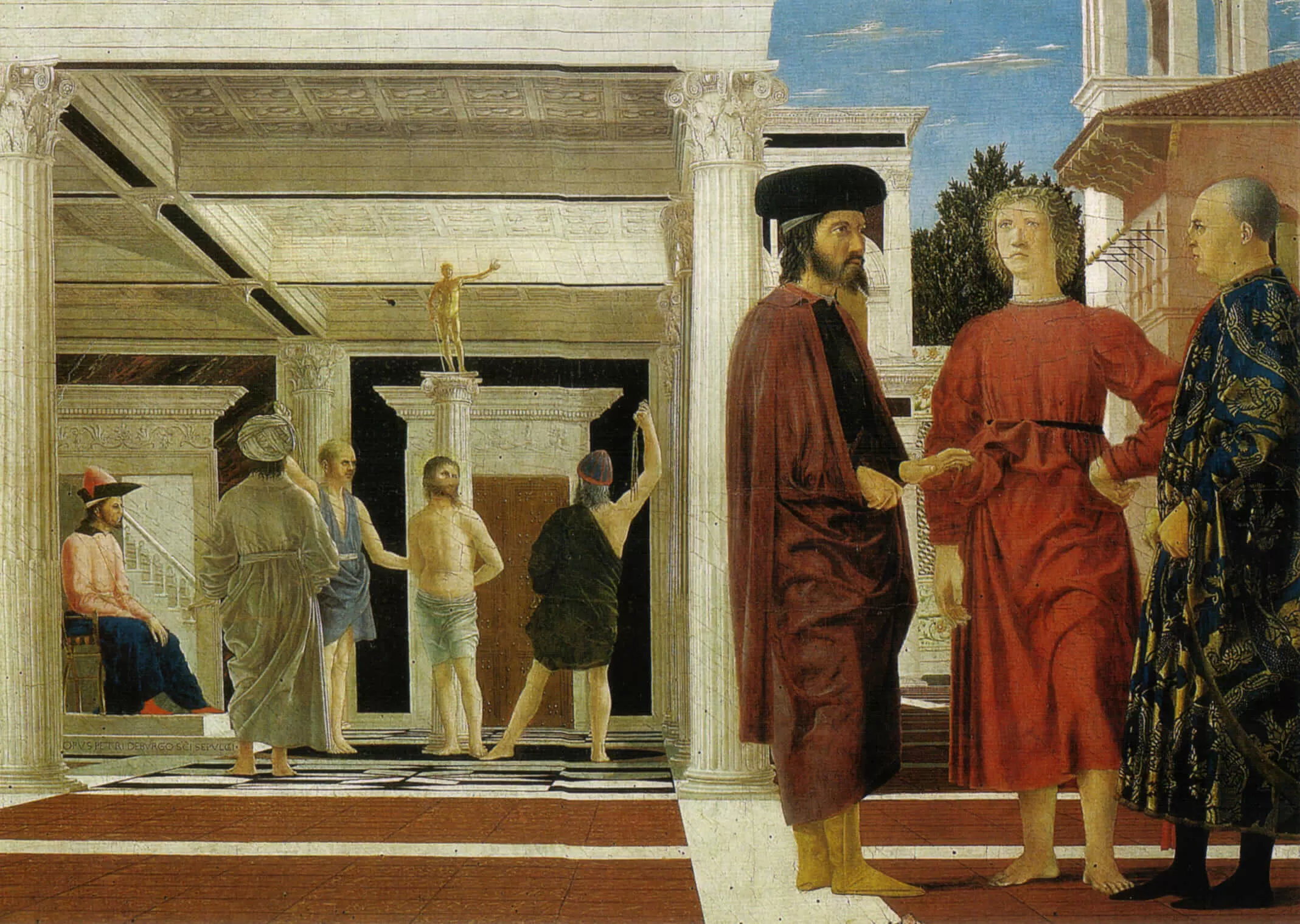

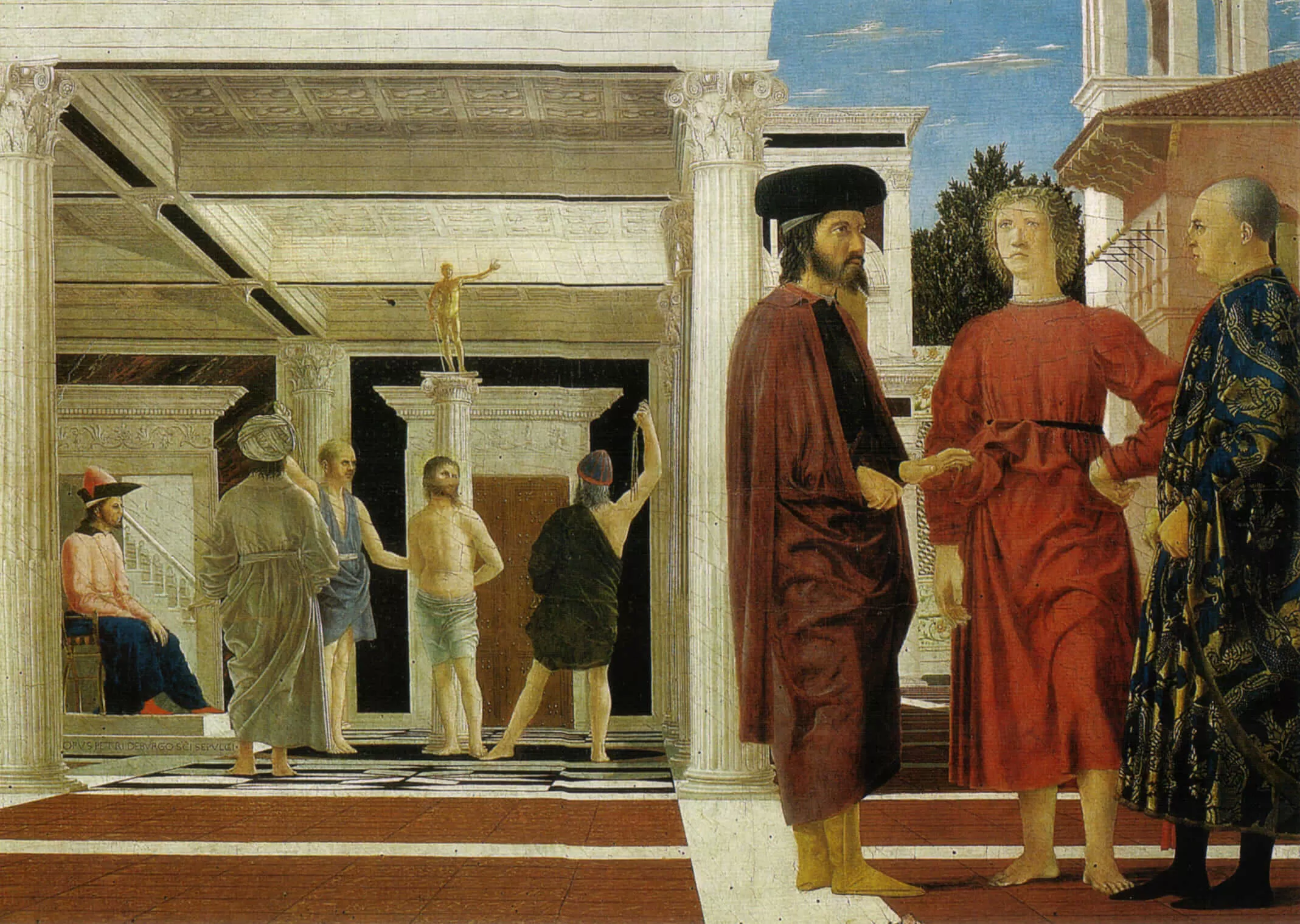

Но все же были исключения. Ещё в Эпоху Возрождения Пьеро делла Франческа изобразил Христа на заднем фоне. Его там бичуют! В то время как на переднем плане как ни в чем не бывало общаются горожане.

Но публика все равно такого расположения главной героини Мане не поняла. Поэтому художник впоследствии переименовал картину. И знаем мы ее исключительно по названию «Завтрак на траве».

Ещё обратите внимание, как странно расположена фигура купальщицы. Она опустила руку в воду, но создаётся странная иллюзия. Как будто она сейчас схватит палец мужчины, сидящего на переднем плане.

Вообще, при построении композиции художники всегда стараются избегать вот таких неловких иллюзий. И академист бы переместил купальщицу вбок, чтобы не было этой странности.

Но Мане намеренно делает именно так. Зачем?

Потому что он был ЗА жизненность. Ведь в реальности такие странности возникают сплошь и рядом! Зачем непременно все делать идеально?

Перспектива

Нам сразу бросается в глаза, что купальщица на дальнем плане слишком большая. Она даже больше лодки, которая находится неподалёку от неё!

Академист сделал бы фигуру меньше, в соответствии с законом линейной перспективы.

Мане же пошёл намеренно на увеличение фигуры. Помните, он даже назвал картину «Купальщица», подчеркивая важную роль женщины. И было бы странно изобразить ее мелко, пусть и на заднем плане.

Тот же Пьеро делла Франческа также изобразил Христа и его мучителей довольно крупными. Настолько, что помещение кажется слишком маленьким.

К тому же на Мане оказали влияние работы японских мастеров. Как раз в начале XIX века Япония возобновила торговлю с Европой. И в Париже стали появляться гравюры восточных художников.

В этих работах мастера строили пространство несколько иначе. Разные сцены помещались рядом друг с другом, как в коллаже. То есть там вообще нет понятия переднего и заднего фона. И фигуры на таких работах примерно одного размера.

В общем-то купальщица Мане очень близка по размеру к сидящей женщине.

Также художник нарушил ещё одно правило перспективы. Чтобы подчеркнуть глубину пространства, академист использовал для переднего плана тёплые оттенки краски. А для заднего — холодные.

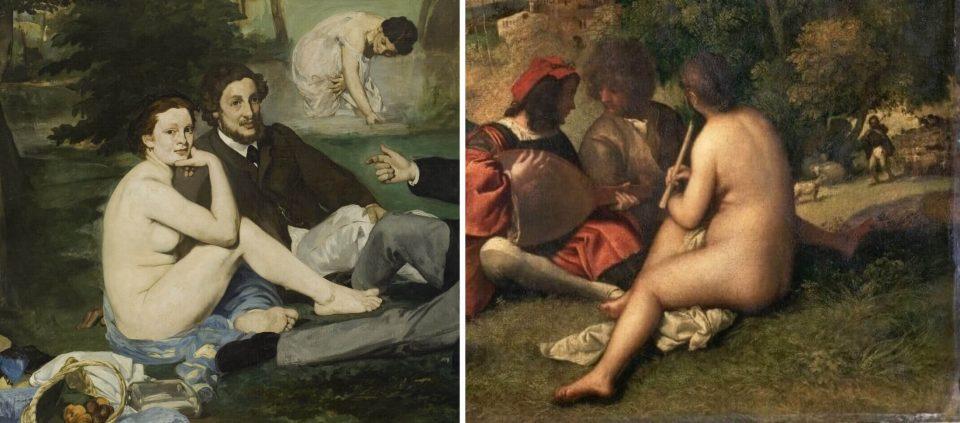

Так это сделал и Джорджоне в своём «Сельском концерте».

На переднем плане мы видим тёплые охристые, бежевые и красные оттенки. А задний план написан с использованием холодных серых и голубых оттенков.

А вот Мане делает все чуть ли не наоборот! На переднем плане — большое холодное пятно голубого платья. А вот на дальнем — горят тёплые охристые оттенки лодки и растительности.

Кстати, именно в «Сельском концерте» Мане почерпнул идею изобразить одетых мужчин рядом с обнаженными женщинами. Правда у Джорджоне это музы. Тогда как у Мане женщины реальны.

Но вернёмся к цвету. Смотрите, даже кожа у муз Джорджоне тёплых оттенков. В то время как героиня Мане — обладательница очень белой кожи холодного оттенка. Что в принципе соответствовало реальности. Мёран была рыжеволосой, с типичной для таких людей белой и тонкой кожей.

Светотень

Давайте ещё раз сравним обнаженные тела женщин на картинах Джорджоне и Мане.

При таком близком сравнении мы сразу видим особенности светотени.

Тело музы имеет выраженную светотень, за счет перехода от темных оттенков к более светлым. Так художник создаёт иллюзию объема и веса.

Мане же избегает такой светотени. Да, тени мы видим на теле (в области живота, под коленом). То есть мы понимаем, что оно объемно.

Но бОльшая часть тела написана почти одним цветом. При этом героиня реалистична! Нет ощущения, что девушка вырезана из бумаги и наклеена на фон. Так в чем секрет?

Мане очень стремился к реализму. И показал то, как ведёт себя прямой свет в реальности, когда освещает человека. В этом случае светотень почти не образуется на теле.

А вот как раз у академистов освещение не очень реалистично. Чтобы на теле появилась такая светотень как у Джорджоне, важны особые условия. Между источником света и героем должно быть какое-то препятствие. Но на природе, где света много, такого рассеянного света на самом деле сложно достичь.

Мазки краски

Критики также были возмущены тем, что Мане оставил все мазки видимыми. При этом они широкие, размашистые.

Особенно это касается фона. Это совершенно не соответствовало представлениям людей о том, как должна выглядеть картина.

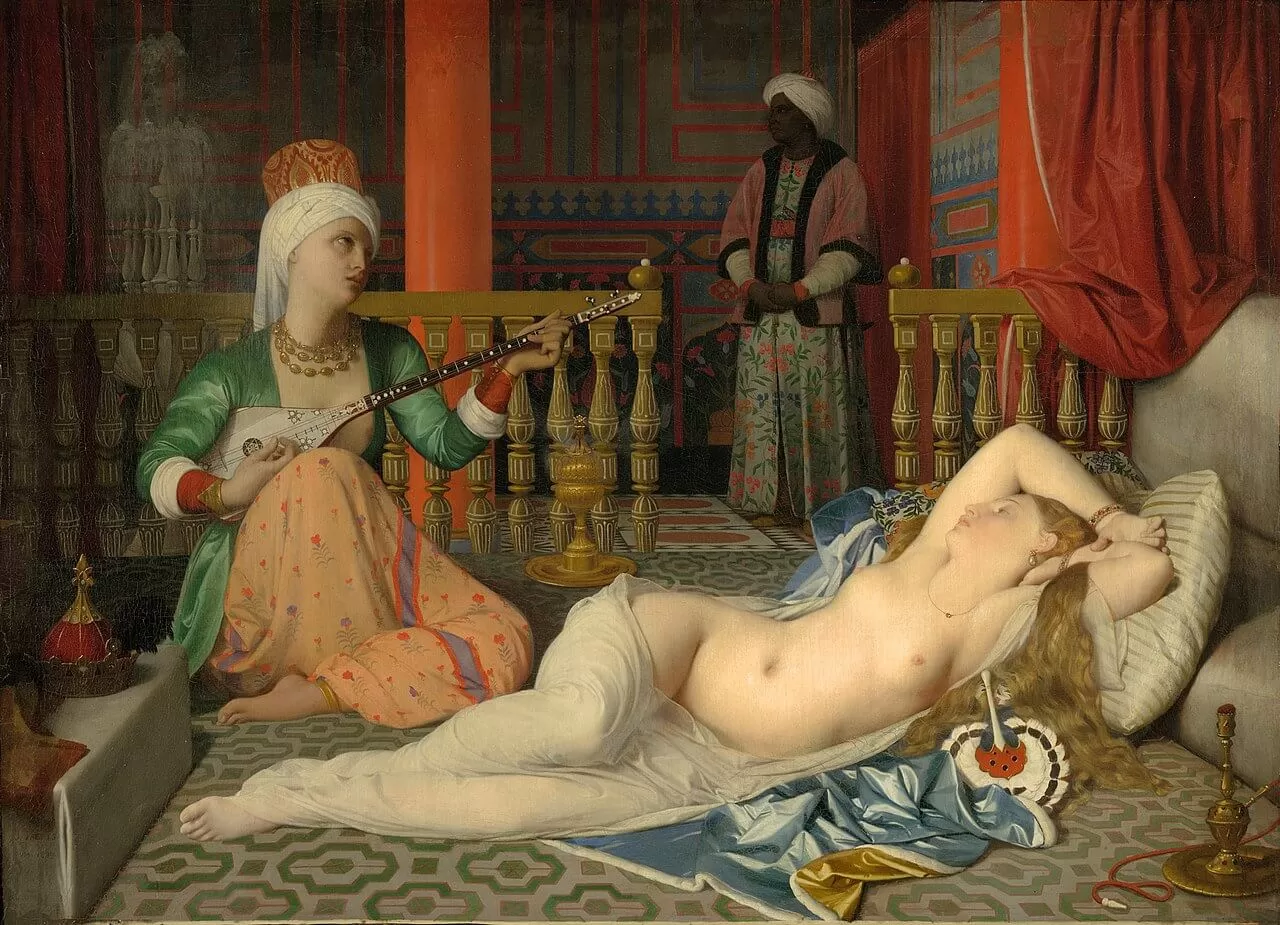

Вот к такой проработке деталей привыкли зрители. Каждый мазок спрятан, и все гладко и аккуратно, как у того же Энгра.

Мане же многие детали игнорирует. Деревья, трава, вода и вовсе образуют скорее единое пространство, когда одно перетекает в другое.

Но художник все же некоторые детали прорисовывает. Например, летящего снегиря в верхней части картины.

Мане пытался передать особенности нашего зрения. Что-то в фокусе, а что-то нет. Мы не можем видеть все одновременно четко. И в этом тоже на самом деле гораздо больше реализма, чем в работах рафинированных и аккуратных академистов.

В заключение

Итак, мы посмотрели на противоборство двух противников.

С одной стороны – академическая живопись. Это так называемое классическое (на тот момент) искусство, которое создаётся с помощью определенных техник и приемов. Они были одобрены и преподавались в художественных академиях. Отсюда такое название: академическая живопись.

С другой стороны баррикад — Эдуард Мане, который сам обучался в академии и вообще хотел признания в обществе. Но выбрал свой путь и шёл на пересмотр многих техник и приемов. В результате получился «Завтрак на траве».

Так что неспроста Эдуарда Мане считают тем, с кого началось современное искусство, модернизм. Сюда относятся и импрессионизм, и экспрессионизм, и прочие направления и стили живописи.

«Завтрак на траве» — водораздел между старым и новым искусством. Это момент, когда художник отрёкся почти от всех правил академической живописи. И сказал «ДА» возможности экспериментировать и идти своим путём.

Подробнее об Эдуарде Мане – в курсе “Дневник Импрессионизма”.

***

Если Вам близок мой стиль изложения и Вам интересно изучать живопись, я могу отправить Вам на почту бесплатный цикл уроков. Для этого заполните простую форму по этой ссылке.

Комментарии других читателей смотрите ниже. Они часто являются хорошим дополнением к статье. Ещё вы можете поделиться своим мнением о картине и художнике, а также задать вопрос автору.

Нашли опечатку/ошибку в тексте? Напишите мне, пожалуйста: oxana.kopenkina@arts-dnevnik.ru.

Онлайн-курсы по искусству

English version

Leave a Reply