Художники-передвижники. 5 мастеров, показавших жизнь простого народа

Содержание:

Товарищество передвижных выставок возникло в 1870 году. Группа молодых художников бросила вызов академическому искусству. Которое призывало к изображению лишь оторванных от реальности мифов и исторических сюжетов.

К тому же такое искусство было доступно лишь избранным людям из дворянства и богатого купечества.

Передвижники же хотели нести искусство более широкому кругу зрителей. Организовывая выставки в разных городах России.

А ещё они хотели писать жизнь простых людей. Судьбы униженных и оскорбленных.

Их сюжеты были обличительны и драматичны. Классовое неравенство, социальная несправедливость, нищета.

Вот 5 самых ярких художников-передвижников, в работах которых жизнь бедных предстаёт перед нами без прикрас.

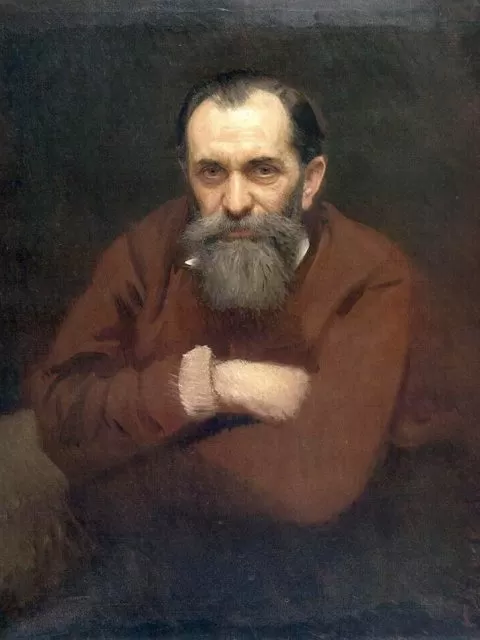

1. Василий Перов (1834-1882 гг.)

Главные шедевры Перова были созданы ещё до официального образования Товарищества передвижных выставок. Но именно он был одним из главных вдохновителей и организаторов движения. Ведь Перов как никто другой был сосредоточен на сюжетах об обездоленных.

Пожалуй, самая эмоциональная его работа – это картина «Тройка». У кого есть дети, не могут без тоски смотреть на нее. Это сейчас детский труд нам кажется дикостью. А каких-то 100-150 лет назад это было нормой.

Жуткая погода. Глубокий минус. Метель. А бедные дети (без варежек!) тянут бочку с водой до мастерской.

Конечно, на работу в мастерскую они попали не от хорошей жизни. Родители, не имея возможности прокормить нескольких детей, одного могли отдать в услужение.

Приглушенные серые, белые, бежевые краски картины подводят нас к ощущению холода. А вот лица детей на таком фоне четкие и живые. Зрителю нет возможности их не разглядеть. И увидеть страдание в глазах, в которых должна быть лишь беспечная радость.

Еще до «Тройки» Перов создал ряд антиклерикальных работ. Одна из самых интересных картин на эту тему – «Чаепитие в Мытищах».

Могла ли такая сцена возникнуть в реальности? Вполне. Представьте, этого солдата взяли служить когда-то на целых 20 лет. Конечно, по возвращении домой родители уже вряд ли были живы. Ни жены, ни детей. Мизерная пенсия.

Только – свобода передвижения (отслуживший крестьянин переставал был крепостным). Что оставалось, как не бродяжничать и просить милостыню.

Перов был гениальным «сценографом». Он так удачно подбирал позы и жесты героев, что его сюжеты читаются с первого взгляда. Понятны и неловкость служанки, и смиренность солдата, и равнодушие церковника.

Читайте также о шедевре мастера – “Портрет Достоевского. В чем уникальность образа”.

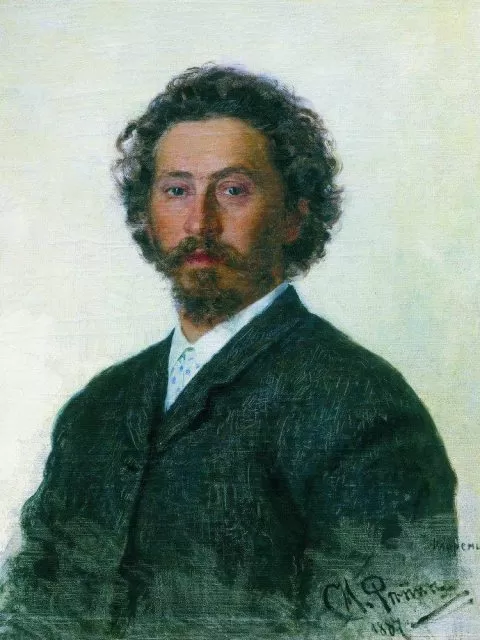

2. Илья Репин (1844-1930 гг.)

Репин официально стал передвижником в 1878 году. И тоже не удивительно. Его «Бурлаки на Волге» с явным социальным подтекстом не «оставляли ему выбора».

Сейчас нас оторопь берет от того, что наемный работник может вот так жалко выглядеть. 11 тянущих лямку людей выглядят темным, грязным пятном на фоне светлого летнего пейзажа. Да ещё вдалеке пароход виден. Который вполне мог тянуть корабль вместо несчастных людей.

На самом деле бурлачество было неплохой возможностью заработка для людей, выброшенных на обочину жизни. Для бывших моряков, безземельных раскрепощенных крестьян. Поработав один летний сезон, они могли прокормить себя в течение предстоящей зимы.

О картине и ее героях читайте в статье «Бурлаки на Волге» Репина. Почему это шедевр».

«Проводы новобранца» – менее известная картина Репина. Но она очень ярко показывает один из моментов жизни крестьян. Семья и соседи провожают на службу молодого человека. Репин сам наблюдал эту сцену.

В это время срок службы уже был сокращён с 20 лет до 6. Но это, увы, не облегчает участи новобранца. Идёт Русско-Турецкая война (1877-1878 гг.), и родные не знают, увидят ли его живым. Поэтому мы и наблюдаем такое смятение окружающих. Даже дети замерли, прекратив игры и смех.

Репин поражает своей всеохватностью. В одной картине он умудрялся показать и характер каждого отдельного персонажа, и ключевые моменты целой эпохи.

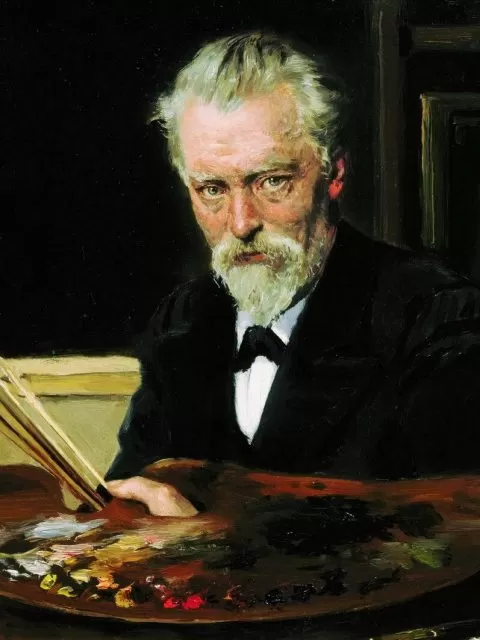

3. Владимир Маковский (1846-1920 гг.)

Маковского можно назвать баловнем судьбы. Он родился и вырос в обеспеченной и творческой семье. У него были все шансы стать салонным художником, как и его старший брат Константин Маковский.

Но Владимир любил побродить по ночлежкам и базарам. Он искал яркие типажи. Ведь он предпочитал жанровые сценки о тяготах простых людей. Поэтому его герои такие правдивые и эмоциональные.

На картине «Свидание» мы видим мать и сына. Сын был отдан в подмастерье. Мать навещает его, купив в подарок калач.

Босой мальчик жадно впивается зубами в хлеб. Сразу становится понятно, в каких ужасных условиях живет и работает ребёнок. Мать это понимает. В ее грустных глазах все легко читается. Но сделать она ничего не может.

Нищета не позволяет ей забрать сына. А может ещё теплится надежда, что однажды сын сможет стать мастером и «выбьется в люди». Но в любом случае, настоящего детства у мальчика нет.

А вот ещё одна история «На бульваре». После отмены крепостного права далеко не всем крестьянам достались земельные наделы. И уезжали работать в города, чтобы прокормить семью.

Молодой парень так и сделал. Устроился дворником. И вот через какое-то время к нему приехала молодая жена с младенцем. Вот их мы и видим на скамье на Сретенском бульваре Москвы.

Муж уже привык к вольной жизни. Поэтому жена для него лишь помеха. Понимая это, девушка сидит как оглушенная, пытаясь осознать своё несчастье. И пейзаж соответствующий: ноябрь, опавшая листва, одинокие прохожие.

Картины Маковского очень литературны. Это скорее истории. По ним мы понимаем всю жизненную ситуацию героев: что предшествовало запечатлённому моменту. И что их ждёт впереди.

4. Сергей Иванов

После отмены крепостного права далеко не всем крестьянам досталась земля, которая могла их прокормить. Миллионы из них решили переселиться в Сибирь, на свободные земли. И главным летописцем этого сложного периода их жизни был Сергей Иванов.

Он следовал с ними за Урал. Сначала на поезде до Тюмени. Затем на плотах до Барнаула. А потом пешком и в кибитках до свободных участков земли.

Весь путь занимал несколько месяцев. Путь тяжёлый и даже опасный для жизни. 7% переселенцев погибали в дороге. Одну из таких трагедий и изобразил Иванов.

Глава семьи скоропостижно скончался в пути. Жена рухнула на землю оплакивать своё горе. Что ее ждёт? Если она выйдет замуж (а в Сибири женщин не хватало), то у неё есть шанс выжить. Если нет, то участь ее – попрошайничество или тяжкий наемный труд. Имея ребёнка на руках. Очень печально.

Иванов сыграл немалую роль в судьбе переселенцев. Ведь его картины видели многие благодаря передвижным выставкам.

Уже в 90-х годах 19 века переселенцев стали поддерживать власти. Худо-бедно заботясь об их пропитании и здоровье в дороге. И таких страшных сцен, как на картине «Смерть переселенца», уже не встречалось.

Конечно, такой борец за справедливость, как Сергей Иванов, просто не мог пройти мимо стихийных событий восстания в декабре 1905 года.

Вновь мы видим униженных и оскорбленных. На этот раз расстрелянных на одной из площадей Москвы. Иванов будто написал звук смерти. В пустом пространстве звучат выстрелы, стон умирающих и рёв толпы.

5. Абрам Архипов

Архипов был выходцем из очень бедной семьи. Но мы почти не увидим у него трагичных сюжетов. К тому же он больше остальных передвижников тяготел к импрессионизму. Который волей-неволей смягчает любую драму.

Но есть у Архипова главный шедевр, «Прачки», который как нельзя лучше вписывается в концепцию передвижников.

Однажды художник случайно забрёл в подвал одного дома. И увидел бедных женщин, которые с утра до позднего вечера возятся в корытах с водой.

Он был крайне поражён их тяжким трудом. Поэтому не мог не создать своих «Прачек».

Пожилая женщина без сил опустилась на скамью. Ее худая, скрюченная рука кажется слишком миниатюрной для такого адского труда.

Лиц молодых прачек мы не видим. Будто Архипов даёт им надежду однажды вырваться из этой бесконечной круговерти тазов, мыла и пара.

Но все же Архипов предпочитал не грустить. И чаще изображал счастливых женщин.

В этой статье и так было много поводов для грусти. Поэтому завершу пост на более позитивной ноте. Портретом довольной и нарядной крестьянки.

Товарищество передвижных выставок просуществовало 53 года (1870-1923 гг.). Уже в конце 19 века их стали все чаще критиковать. Обвиняя в литературщине и гипертрофированном трагизме.

А с возникновением моды на модерн и беспредметное искусство и вовсе перестали покупать.

Но вклад художников-передвижников в развитие русского искусства колоссальный. Живописное мастерство художников, работающих в свободной атмосфере, поднялось на невероятную высоту.

В том числе поэтому многие шедевры русской живописи созданы именно во второй половине 19 века, в пору рассвета эпохи передвижничества.

***

Комментарии других читателей смотрите ниже. Они часто являются хорошим дополнением к статье. Ещё вы можете поделиться своим мнением о картине и художнике, а также задать вопрос автору.

Англоязычная версия статьи

Leave a Reply