7 женщин-художников, покоривших живописный Эверест

Содержание:

Так уж сложилось, что всегда жизнь, социальная, политическая и творческая, отдавала главные роли мужчинам.

Но я уверена, что незаурядных, особенных женщин было никак не меньше. Просто слишком долго их прятали за широкие мужские спины.

История искусства не исключение. В ней каждая женщина, которая смогла занять место в тесном мужском ряду, просто бесценна.

Вот они – 7 женщин-творцов, покоривших живописный Эверест.

1. Артемизия Джентилески (1593-1653 гг.)

Среди детей тосканского художника Орацио Джентилески талантливее всех оказалась его дочь Артемизия.

Уже в девичестве она стала писать удивительные картины. Настолько профессиональные, что несколько веков их приписывали отцу девушки, самому Орацио.

У Артемизии была насыщенная жизнь.

Она была … придворным художником! Дружила с Галилеем, Ван Дейком. И была тогда единственной женщиной, принятой в художественную академию Флоренции.

Одной из самых ярких работ Артемизии является картина «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».

Сколько же ненависти в полузакрытых глазах героини. Её рука тверда: как будто это НЕ первый опыт.

У того же Караваджо Юдифь более брезглива и растерянна, что кажется естественнее.

Но такая безжалостность у героини Артемизии не случайна.

Картина написана после громкого судебного разбирательства. Юную художницу изнасиловал художник Агостино Тасси, ученик ее отца.

Артемизии пришлось пережить травлю и позорное для того времени гинекологическое обследование, прежде чем суд признал Тасси виновным.

Так что Артемизия явно вложила в образ Юдифи свои личные страдания. Считается, что Олоферна художница писала со своего обидчика.

Ещё одним символом непокорности тирании является ее «Лукреция».

У Джентилески она не стенает, не жалуется, а принимает отчаянное и страшное решение – лишить себя жизни.

Ее изнасиловал царский сын. И она заколола себя на глазах мужа, так как не могла стерпеть позора.

Лукрецию художница писала с себя. В то время женщине было немыслимо нанимать натурщиц. Поэтому перед нами – обычная женщина крепкого телосложения.

Этим она сильно отличается от красоток других мастеров 16-17 веков. Сравните хотя бы с Лукрецией Тициана.

В то время, когда творила Артемизия, женщинам доверяли разве что натюрморты и пейзажи. А она бралась за библейские сюжеты! И даже смогла добиться заказа на роспись церкви.

Несмотря на все достижения при жизни, после смерти она была забыта… Артемизию вспомнили и оценили только в 20 веке.

2. Клара Петерс (1594-1657 гг.)

О нидерландке Кларе Петерс мы знаем очень мало. Даже даты ее жизни спорны. А многие работы были ошибочно приписаны другим малым голландцам. Словно и не было такой художницы…

Это можно объяснить. Женщине, даже очень талантливой, было легко затеряться среди многочисленных художников. В 17 веке в Голландии творили 6000 мастеров!

Но не была бы она женщиной, если бы не придумала одну хитрость.

На одной своей картине она изобразила себя (смотрите первую картину). Хотя жанр натюрморта этого не позволял.

Портретист из неё был неважный, но зато она смогла увековечить свой облик. А ещё она иногда «выбивала» своё имя на ножах, изображённых на картинах.

Клара писала завтраки и сервированные столы. Прекрасный тому пример – «Натюрморт с цветами и золотым бокалом».

Гиперреалистичность и сочетание цветов просто поражают!

Давайте сравним ее работу с картиной современника, замечательного художника Яна Хема.

Обратите внимание, насколько чувствуется женская рука! На столе Клары гораздо больше порядка, даже чересчур. Золотой бокал стоит точно по центру. И четкость рисунка выше, чем у Хема.

У последнего все-таки воздуха в картине побольше. Но все равно очевидно, что школа у Клары была очень серьёзная.

Над «Натюрмортом со свечой, бокалом и кубком» искусствоведы до сих пор ломают головы.

Кто-то видит в нем собрание мрачных аллегорий. Муха – символ смерти. Свеча – быстротечности времени, кольцо – бренности бытия.

А кто-то говорит, что работа, наоборот, запечатлела счастливое событие – бракосочетание художницы. Поэтому иногда картину называют «Аллегорией свадьбы».

Так что Клара угодила всем: и пессимистам, и оптимистам 🙂

Сегодня работы Петерс выставляются в самых известных музеях мира. В 2017 году, например, музей Прадо устроил выставку ее работ.

Но ее имя все равно НЕ на слуху: оно известно лишь настоящим ценителям голландского натюрморта. Петерс стала ещё одной несправедливо упущенной из виду женщиной-художником.

3. Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842 гг.)

Свои первые заказы Элизабет Виже-Либрен стала получать … в 15 лет! Впрочем, частенько портреты заказывали поклонники. Они искали повод познакомиться с прехорошенькой художницей :).

Элизабет с раннего детства была окружена неординарными людьми. Отец был художником, брат – писателем. В доме частыми гостями были Дидро, Вольтер. Да и в мужья девушка выбрала художника и торговца живописью.

Элизабет творила в эпоху рококо, самую женственную пору в истории живописи. В это время дам изображали гораздо чаще мужчин. И художник женского пола тоже не вызывал отторжения.

Поэтому Элизабет могла трудиться, рассчитывая на признание. Сосредоточившись на жанре портрета, она очень быстро прославилась. Ей покровительствовала Мария-Антуанетта и другие аристократы.

В чем же был секрет ее славы? Взглянем на портрет «Мария-Антуанетта и её дети».

Это прекрасный пример портрета-комплимента – главного жанра, в котором работала художница.

Элизабет знала, как писать своих заказчиц истинными красавицами. Вот и королева Франции белокожа и розовощека.

Но затем грянула революция. Портреты-комплименты во Франции стали никому не нужны. И Виже-Лебрен поехала покорять Россию.

Здесь она создала ряд портретов выдающихся личностей, например, Станислава Понятовского и графини Строгановой. И даже написала портрет принцесс.

Дочери Павла I вышли идеальными. Да и с нарядами художница расстаралась. Элизабет была большой модницей и «наряжала» моделей по своему вкусу.

То есть на самом деле у девочек не было таких платьев: их выдумала мадам Лебрен. В наше время она непременно стала бы модельером :).

Заказчики были довольны. Какой же женщине не понравится увидеть себя идеальной! Да ещё в прекрасном платье с изящно рассеянными по нему солнечными бликами.

Хотя нет, одному человеку Элизабет все же не угодила. Екатерине II. Как раз умение живописно льстить очень не нравилось ее Величеству. Поэтому художнице так и не удалось написать портрет императрицы. Хотя, конечно, хотелось.

Сегодня мы вполне можем понять Екатерину II. Работы художницы и правда однотипны. Ведь она всех подгоняла под стандарты красоты той эпохи. Сейчас красотки с пухлыми губами пресловутой уточкой так же похожи друг на друга.

Но у Лебрен есть оправдание. Она была типичным представителем эпохи рококо. Эпохи торжества красоты, легкости и праздности.

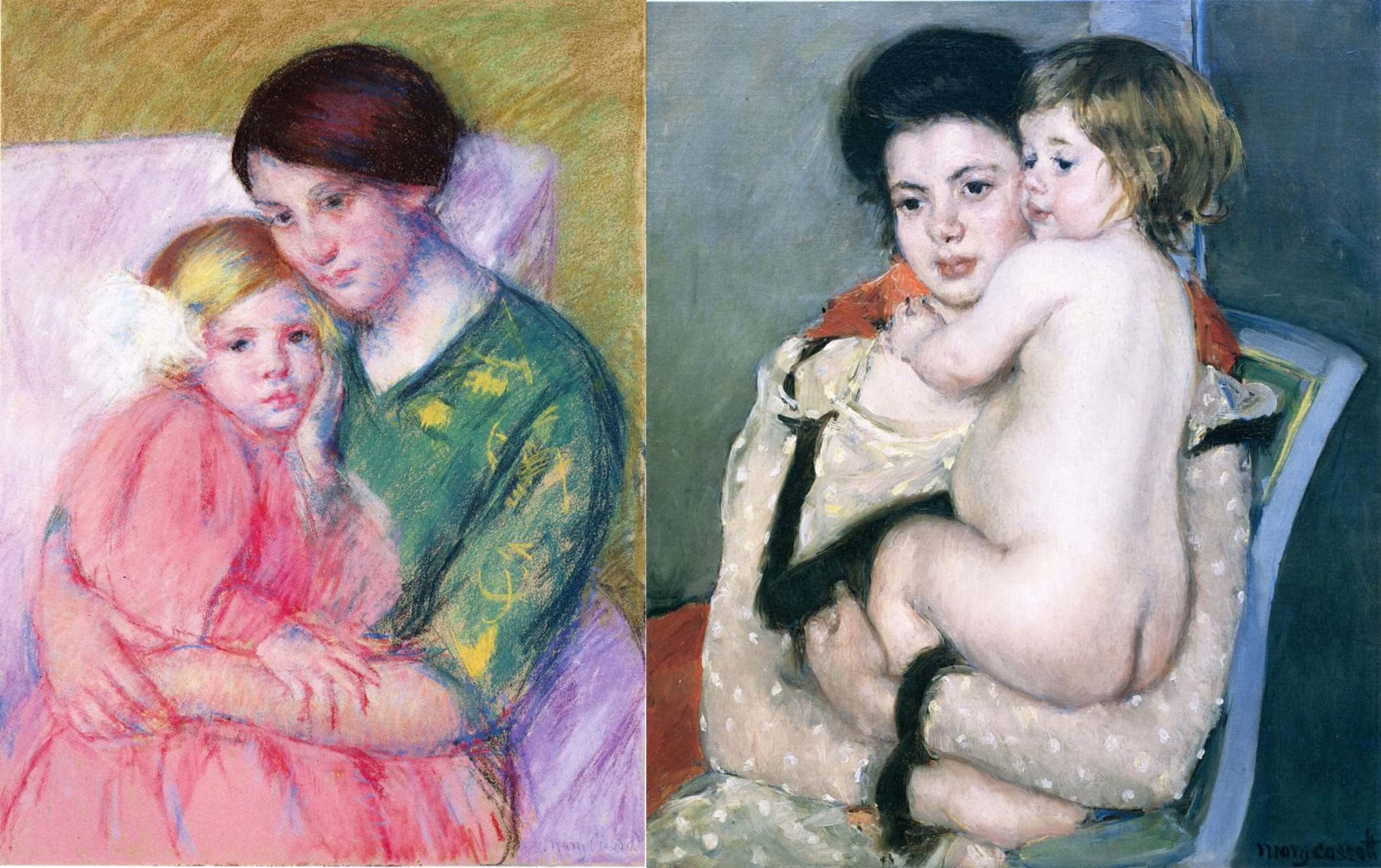

4. Мэри Кассат (1844-1926 гг.)

Какие перспективы открывает жизнь, когда родители – миллионеры!

Но своевольная американка Мэри Кассат шла своим путём. Она посвятила жизнь живописи, к великому неодобрению богатых родителей.

Художница радикально изменила образ ребенка в искусстве. Посмотрите на ее «Маленькую девочку в голубом кресле».

До Кассат детей было принято рисовать ангелочками. Умилительная серьезность, аккуратные наряды.

Художница же изобразила обычную девочку-непоседу. Платье её задралось, обнажив коленки. Поза говорит об усталости, а на лице написана раздражённость.

Картины Кассат очень разные. Например, работа «В омнибусе» ничем не напоминает «Девочку в голубом кресле».

Художница была свободолюбивой натурой. Поэтому в её творчестве можно найти и работы в духе импрессионистов, и реалистичные полотна, и графические рисунки.

«В омнибусе» – это как раз рисунок. Простые линии рождают выразительные образы двух женщин с младенцем. Эта работа создана, конечно, под влиянием японских гравюр.

Чаще всего Кассат писала матерей с детьми. Сама она отказалась и от замужества, и от материнства ради живописи.

Увы, в 19 веке женщине приходилось выбирать. Лишь вынужденное монашество открыло Кассат дорогу в искусство.

Но ее матери часто … грустят. И здесь мы можем только гадать, почему.

То ли это грусть самой Мэри по несостоявшейся роли матери. То ли художница изображала состояние многих женщин: неудовлетворенность из-за невозможности заниматься чем-то еще, кроме «женских дел».

Мэри думала, что нашла выход. Но, судя по этим грустным глазам, полноценного счастья ей это не принесло.

Читайте также о современнице Кассат в статье «Берта Моризо: жертва предрассудков или хозяйка своей судьбы?»

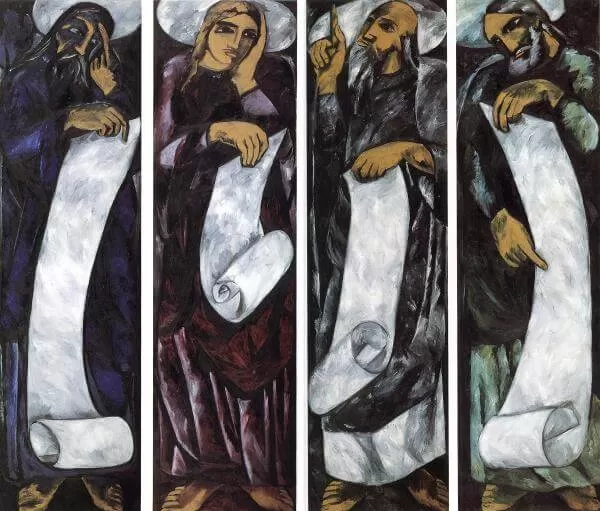

5. Наталья Гончарова (1881-1962 гг.)

Наталье Гончаровой выпал век «измов», когда то и дело появлялись новые течения. Экспрессионизм, футуризм, кубизм – в каждом из них Гончарова успела поработать, начав с импрессионизма.

Поэтому, изучая ее творчество, будто смотришь ретроспективу авангарда в России. Наталья сама называла это «всечеством». Так она признавалась, что не готова работать только в одном стиле. Слишком многое ей хотелось попробовать.

В этом она была похожа на художника-хамелеона Пабло Пикассо. Друг у друга они тоже перенимали техники и стили :).

Истинными шедеврами Гончаровой признаны работы в стилистике иконописи и народного лубка. Например, знаменитый цикл «Евангелисты».

На каждой картине изображён святой. Цикл объединяют лейтмотивные элементы – выражения лиц, свитки, положение рук. Задумчивые святые ставят важные вопросы перед собой. Но пока они не способны их решить, поэтому их свитки пусты.

Такое изображение, конечно же, не одобрялось служителями церкви. Но Наталья была слишком смелой, чтобы останавливаться в своих экспериментах.

А экспериментировала Гончарова очень активно. Так и появилась «Голубая корова», покрытая шипами, свободно парящая в воздухе.

По этой работе сразу видно, что Гончарова была отличным колористом. Именно с цветом она работала смелее всего. Поэтому не удивительно, что Сергей Дягилев пригласил ее стать оформителем «Русского балета».

Правда ему пришлось просить об этом буквально 50 раз! Именно такое количество телеграмм с просьбой приехать к нему в Париж он выслал художнице.

И только на 51-й раз она согласилась: Дягилев догадался пригласить ещё и ее супруга, художника Михаила Ларионова.

С тех пор Гончарова освоила разнообразные техники. И оставила невероятно богатое наследство: тысячи картин, театральные декорации, иллюстрации книг и модные эскизы.

Читайте также о современнице Гончаровой в статье «Зинаида Серебрякова: жизнь в 7 картинах».

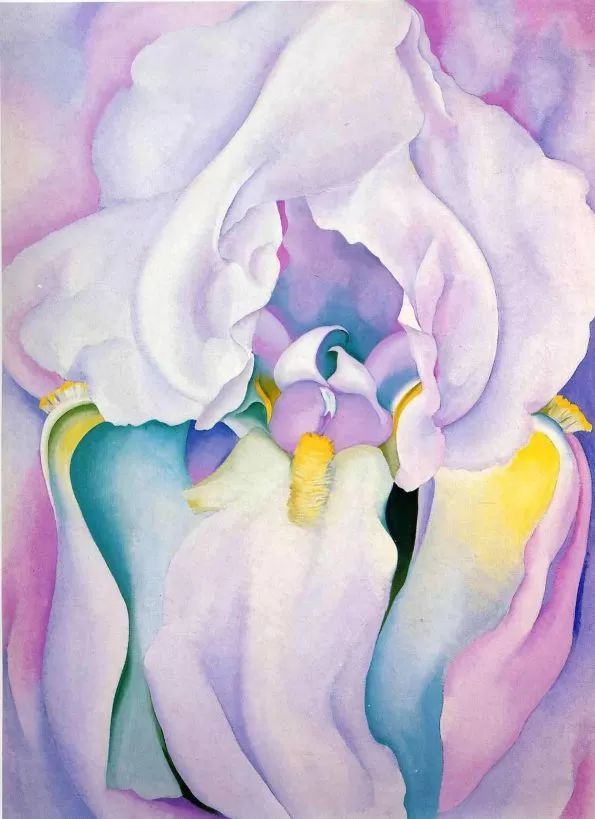

6. Джорджия О’Кифф (1887-1986 гг.)

Удивительная фигура модернизма – художница Джорджия О’Кифф. Она всегда творила на грани, умело балансируя между искусством предметным и абстрактным, чётким рисунком и цветовыми пятнами вне фокуса.

Главным героем её произведений была природа. Но художница выбирала очень неординарные ракурсы и предметы. То цветок очень крупным планом. То … череп животного.

Познакомимся сначала с картиной «Ирис».

Цветок, конечно, узнаваем. Но по сути это абстракция и вольная работа художника с цветом и формой.

О’Кифф, как истинная женщина, пошла на такую уловку. Публика в начале 20 века ещё негативно относилась к чистым абстракциям. И это объяснимо. Наш мозг так устроен, что во всем ищет узнаваемые образы.

Джорджия облегчает зрителю путь к наслаждению своими работами. Она обозначает образ – наш мозг его сразу узнает. И, расслабляясь, уже получает удовольствие от сочетания цветов.

Но в ее «Ирисах» есть еще кое-что необычное. Эти безобидные цветы явно намекают на женскую сексуальность. Хотя сама художница всегда удивлялась такой интерпретации, говоря, что это всего лишь цветы.

Будем считать, что О’Кифф неосознанно, но свободно выражала себя. А женщиной она была в плане сексуальности весьма неординарной.

Известны факты о ее бисексуальности. А после смерти своего супруга, известного фотографа Альфреда Стиглица, 62-летняя Джорджия закрутила роман с 30-летним молодым человеком.

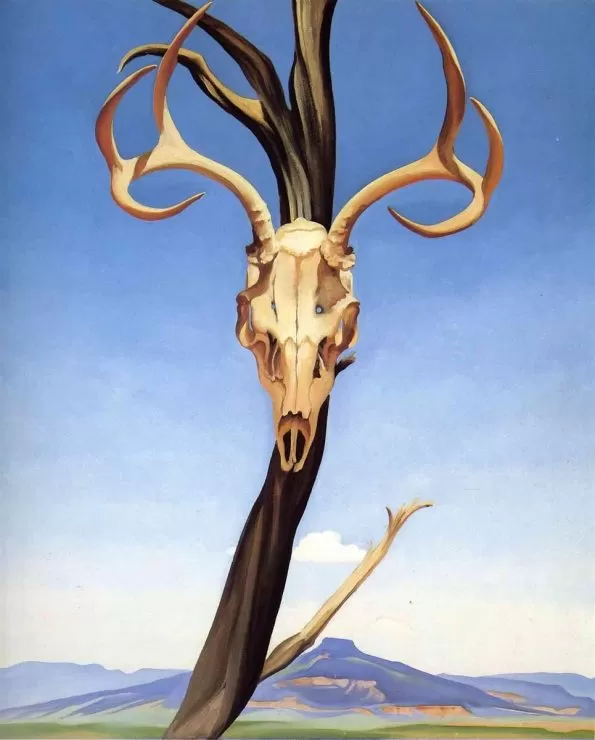

А теперь посмотрим на ее «Череп оленя».

Мы видим череп животного на фоне пустынного дикого пейзажа. Сочетание образов смерти (череп) и вечности (горы) действует магически, согласитесь.

Кажется, что О’Кифф совсем отказалась от полуабстракций. На самом деле череп и очертание горы – это тоже лишь повод поэкспериментировать с цветом и формой.

Но образы опять же узнаваемы: они помогают зрителю «войти» в произведение и отдаться эмоциям.

Поступки мадам О’Кифф были такими же необычными, как и ее работы. Например, она была богата, но очень скупа. Сама пекла хлеб, чтобы не тратить деньги. Имея два мерседеса, никогда не ездила на них.

Эта удивительная дама всегда говорила, что знает, чего хочет, пускай её мотивы и не понятны остальным. В конце концов, гениальность часто граничит с «сумасшедшинкой».

7. Фрида Кало (1907-1954 гг.)

Что приходит в голову при упоминании имени Фриды Кало?

Темпераментная натура, брак с художником Диего Ривера, тяжёлая авария, сквернословие и, конечно, знаменитая монобровь…

За интересной биографией порой теряется само творчество. Но только не у Фриды. Ее картины столь же яркие и неповторимые, как она сама.

Больше всего Кало прославилась автопортретами. Причём почти всегда они были отражением её внутренних переживаний.

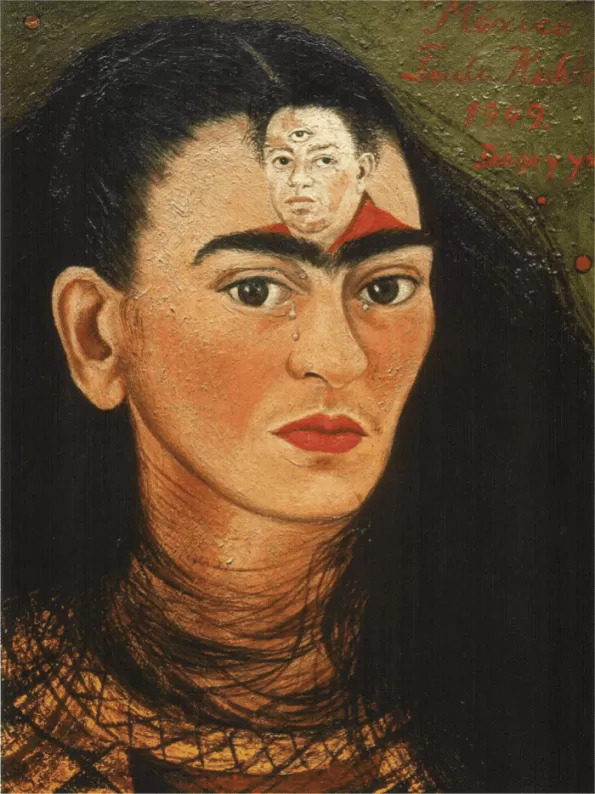

Картина «Диего и Я» – не исключение.

Фрида считала, что знакомство с Диего было одним из двух несчастий ее жизни. Он всегда был в её мыслях. Поэтому частые измены мужа были для неё крайне болезненными. Оттого мы и видим слёзы на глазах.

Вторым несчастьем Кало считала аварию, в которую попала. Она получила очень тяжёлые травмы: автобус, в котором ехала девушка, врезался в трамвай.

Она долго восстанавливалась после этого. Но до конца здоровье так и не вернулось. Она всю жизнь мучилась от постоянных болей, а ещё так и не смогла стать матерью.

Для Кало рисование было арт-терапией. Поэтому ее тело на полотнах то утыкано гвоздями, то покрыто алыми шрамами. Боль настоящая перерождалась в символы боли на картинах.

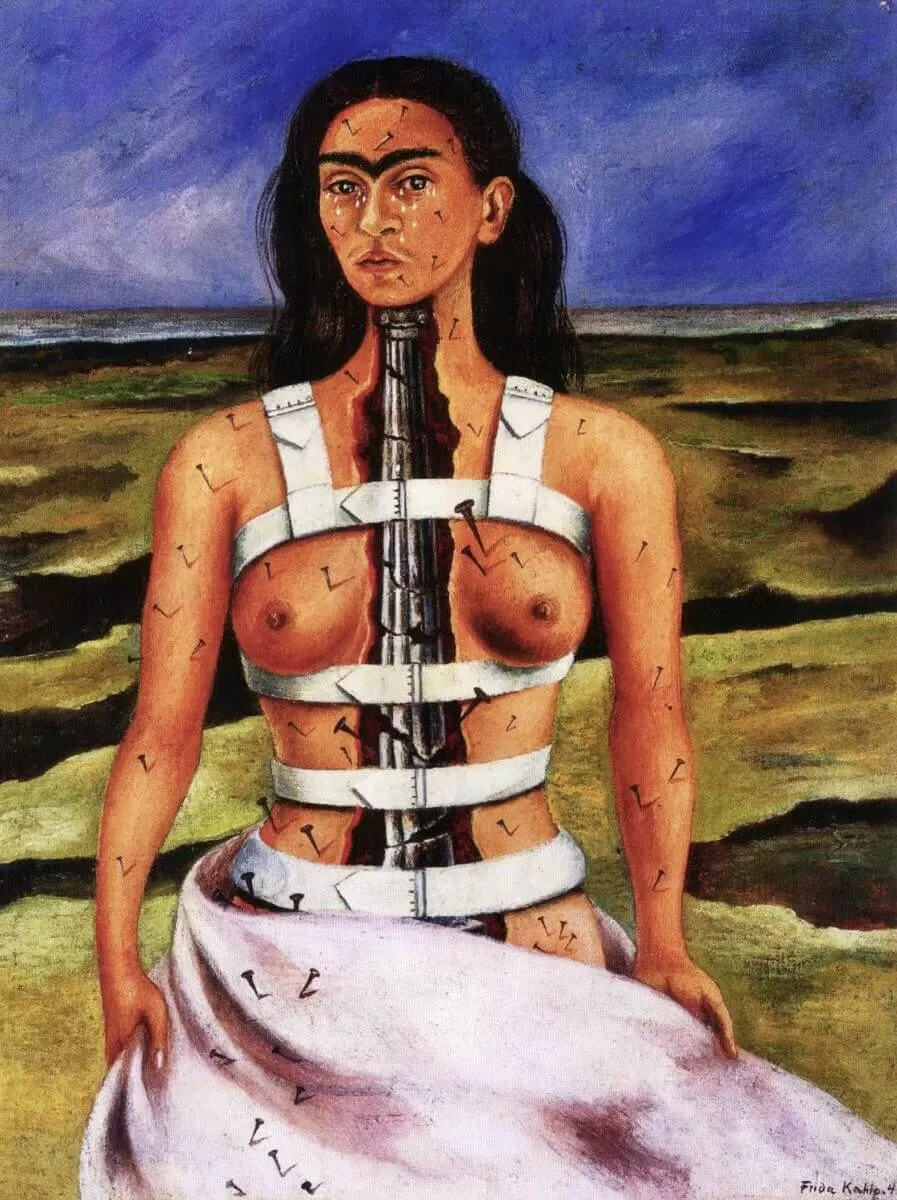

«Сломанная колонна» – тоже психотерапевтическая для Фриды работа.

В 1940-х ее ждало еще одно серьезное испытание. Когда-то сломанный в нескольких местах позвоночник не выдерживал нагрузок.

Врачи заставили Фриду носить полгода (!) стальной корсет. Это было невообразимо сложно и мучительно.

И вот Фрида рисует свой больной позвоночник в виде разрушающейся древнеримской колонны. В собранном состоянии ее удерживает только пресловутый стальной корсет.

Фриду не интересовало, что от женщины ждали эстетичной живописи. Для неё это была возможность хоть как-то ужиться со своей болью и предчувствием смерти.

В результате Кало выработала уникальный стиль. Что-то среднее между сюрреализмом и фолк-артом. Она стала художником, чью кисть узнают сразу, даже без базовых знаний живописи.

В заключение

Такие разные, удивительные, неповторимые женщины-творцы стали яркими символами своих эпох:

Артемизия Джентилески – это барокко XVII века;

Клара Петерс – натурализм малых голландцев того же XVII века;

Элизабет Виже-Лебрен – рококо XVIII века;

Мэри Кассат – импрессионизм XIX века;

Наталья Гончарова – русский авангард XX века;

Джорджия О’Кифф – модернизм XX века;

Фрида Кало – сюрреализм того же XX века.

Не все имена, к сожалению, у любителей живописи на слуху. Но сейчас мы постепенно вспоминаем их. Ведь они покорили-таки живописный Эверест.

***

Комментарии других читателей смотрите ниже. Они часто являются хорошим дополнением к статье. Ещё вы можете поделиться своим мнением о картине и художнике, а также задать вопрос автору.

Leave a Reply